Aktuelles

9. Juli 2024 | Main-Kinzig-Kreis

Handyrecycling mit der GNA

„Unzählige Handygeräte liegen in unseren Schubladen. Das sind unzählige Möglichkeiten, schon einmal genutzte Rohstoffe wiederzubeleben und natürliche Ressourcen für kommende Generationen zu schonen. Vor allem die Weiterverwendung gebrauchter Geräte kommt der Umwelt zugute. Sollte das nicht mehr möglich sein, bleibt immer noch das fachgerechte Recycling.“ berichtet Günter Könitzer, stellvertretender Vorsitzender der GNA. Der wiederverwertbare Anteil an Metallen pro Gerät ist etwa einen Euro wert – doch die Menge macht es. Durch die Initiative der GNA konnten bis heute mehr als 28 Kilogramm Kupfer, 467 Gramm Silber, fast 80 Gramm Gold zurückgewonnen werden, dazu kommen viele andere Rohstoffe wie seltene Erden.

Handysammelstationen gibt es in den Kommunen Rodenbach, Langenselbold und Bad Orb:

- Rathaus Bad Orb | Frankfurter Straße 2 | 63619 Bad Orb

- Bürgerbüro im Rathaus Rodenbach | Buchbergstraße 2

63517 Rodenbach - Bürgerbüro im Rathaus Langenselbold | Schloßpark 2

63505 Langenselbold

Dort können zu den üblichen Öffnungszeiten Altgeräte abgegeben oder in die Handysammelboxen eingeworfen werden. Ehrenamtliche holen die Geräte

regelmäßig ab und bereiten den sicheren Weitertransport zum Recyclingcenter vor. Wer möchte, kann das Team entlasten, indem vor Einwurf der Akku entfernt wird, der auch in die

Sammlung geben werden kann. Die GNA stellt eine gesonderte Entsorgung sicher. Wer auf Num-mer sicher gehen möchte, entfernt zusätzlich seine SIM- und Speicher-karten und löscht

persönliche Daten. Eine weitere Sammelstelle ist bei der Geschäftsstelle der

GNA im Alten Pfarrgehöft von Niederrodenbach (Mühlstraße 11, 63517 Rodenbach), wo Handys persönlich abgeben oder

n den Postkasten am Tor geworfen werden können.

5. Juli 2024 | Naturerfahrungen für Kinder und Pädagogen

Natur erleben im Kindergarten

Umweltbildung für Kinder. Die Umweltpädagogin Anke Bissert-Bendel trägt mit dem Programm „Mit dem Waldrucksack unterwegs“ Wissen und Begeisterung für die Natur in Kindergärten, Tagesstätten und Grundschu-len. „Weil viele Kinder kaum noch Zeit in der Natur zu verbringen, ist uns das sehr wichtig. Gerade der Wald bietet die Lernanreize, die für eine ge-sunde Entwicklung unverzichtbar sind.“, so die gelernte Grundschullehrerin.

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Das pädagogische Konzept beinhaltet eine ganzheitliche Erkundung des Lebensraums. Kinder werden zu Waldforschern, erkunden Tiere im Unterholz, unterschiedliche Wald-stockwerke oder sammeln Blätter, Samen und Früchte von Laub- und Na-delbäumen. Zum Abschluss erhält jedes Kind ein schönes Waldforscher-diplom. Natürlich ist das Programm auch für Ferienspiele und Kinder-geburtstage geeignet.

Interessierte Einrichtungen können von April bis Oktober zwischen vier Bausteinen aus dem Waldrucksack wählen, wobei auch Kombinationen möglich sind. Ein Baustein dauert je nach Absprache zwischen 90 und 120 Minuten. Mehr Informationen zur Anmeldung und den Kosten unter www.gna-aue.de/bildung/waldrucksack/

Umweltbildung für pädagogische Fachkräfte. Ebenfalls um Naturer-fahrungen im Wald geht es im September. Allerdings lernen hier Pädagogen und andere interessierte Erwachsene in einem Outdoor-Seminar, den Wald mit allen Sinnen zu erleben, um später selbstständig Ideen und Impulse für Waldtage oder Waldausflüge mit Kindern zu entwickeln. Neben der Wis-sensvermittlung stehen Entdeckungen mit möglichst allen Sinnen und das Staunen über die Natur im Mittelpunkt. Methoden nach Joseph Cornells werden ebenso vorgestellt wie auch Möglichkeiten kreativer Gestaltung vor Ort und später in der Kita oder Schule.

Zur Wahl stehen gleich zwei Termine im September: Montag, 9. September 2024 oder Donnerstag, 12. September 2024 jeweils von 9 bis 14 Uhr. Die GNA bittet bei der Anmeldung darum, den Wunschtermin anzugeben. Die Teilnahmegebühr beträgt 45 € pro Person bei einer Teilnehmerzahl von mindestens 5 bis maximal 15 Personen. Handouts und Teilnahmebescheinigungen werden vor Ort ausgegeben. Veranstaltungsort ist ein Waldstück in Rodenbach.

Anmeldeschluss ist der 15. August 2024. Mehr Informationen.

Wer Interesse hat, wende sich bitte direkt an Anke Bissert-Bendel (Telefon: 06184 – 59 14 111 oder E-Mail an waldrucksack(at)online.de), bei der Termine vereinbart und weitere Informationen erfragt werden können.

27. Juni 2024

Neue Auflage - Faltblatt zur Herbstzeitlosen

Main-Kinzig-Kreis. Aufgrund der großen Nachfrage hat die GNA das erst 2023 aufgelegte und inzwischen vergriffene Projektfaltblatt aktualisiert und mit einer höheren Auflage von 1.000 Exemplaren nun neu veröffentlicht.

Es informiert über die geplante Verdrängung der giftigen Pflanze von landwirtschaftlichen Flächen mit innovativen, naturverträglichen Methoden.

Die Herbstzeitlose (Colchicum autumnale) hat sich in den vergangenen Jahren zu einem massiven Problem - nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für den Naturschutz - entwickelt. Der Grund: Die Pflanze ist in allen Bestandteilen giftig und breitet sich gerade im extensiven Grünland immer weiter aus.

„Setzt man diesem Trend nichts entgegen, würde irgendwann die Bewirt-schaftung durch die Landwirte eingestellt werden müssen. Die Wiesen an der Kinzig würden sich in ihrer Artenzusammensetzung massiv und für immer verändern. Wenn nichts getan wird, verlieren wir und zukünftige Generationen unersetzliche Lebensräume, Biotope und viele Tier- und Pflanzenarten der Auen.“ berichtet GNA-Projektmanager Dr. Helmut Steiner.

Naturschutz in genutzten Landschaften

Die beste Möglichkeit, Wiesen als wertvolle Lebensräume zu erhalten, liegt auf der Hand: Sie besteht in einer extensiven Grünlandbewirtschaftung, die lediglich eine ein- bis zweimalige Mahd im Jahr erlaubt. Der Einsatz von Gift oder Mineraldünger kommt bei der Bekämpfung der Herbstzeitlosen daher nicht in Frage. Um die Artenvielfalt und die Insektenwelt zu schonen, setzt die GNA deshalb vor allem auf die Kooperation mit einem jungen Start-up, das Roboter zur automatisierten mechanischen Unkrautbekämpfung ent-wickelt. Der Eingriff in das Wiesengefüge ist minimalinvasiv, relativ kosten-günstig und erfolgsversprechend.

Wie die GNA sich mit ihren Bündnispartnern in den kommenden Jahren dem Problem stellen will, ist dem neuen Faltblatt zu entnehmen, das auf Anfrage kostenlos erhältlich ist: 06184 –9933797 | gna.aue@web.de.

10. Juni 2024 | Veranstaltungshinweis

Adebar baut endlich wieder eigene Nester

Wenn die Störche nach ihrer langen Reise im zeitigen Frühjahr in ihre Brutgebiete an die Kinzig zurückkehren, ist die Nistplatzsuche kaum mehr ein Problem. Denn neben vielen Bruten auf den von Menschen errichteten Nisthilfen finden immer mehr Baumbruten in selbst gebauten Nestern statt.

„Adebar baut endlich wieder eigene Nester.“ berichtet Susanne Hufmann, Biologin und Vorsitzende der GNA. „Dieser Brutort ist eigentlich der ursprüngliche.“ In der Vergangenheit sah man selbst gebaute Nester nur noch selten. Stattdessen wählten die Zugvögel Niststandorte auf Stroh-dächern, Dachreitern, Hochspannungsmasten u.v.m.

Hotspot der Storchenaufzucht

Auch wenn der letzte Winter an den Nestern auf abgebrochenen Pappeln und anderen Gehölzen seine Spuren hinterlassen hat, rechnet Hufmann wieder mit einem Rekordjahr. 2023 brüteten im Main-Kinzig-Kreis schon mehr als 150 Storchenpaare. In diesem Jahr könne erstmals die 160er Marke „geknackt“ werden, so Hufmann. Die Rodenbacher Kinzigaue ist mit seinem 48 Hektar großen Naturschutzgebiet – neben Nidderau und Gelnhausen - ein Hotspot der Storchenaufzucht.

„Das Röhrig von Rodenbach ist ein ganz besonderes Feuchtgebiet. Seinen Ursprung verdankt es der Kinzig. 1959 wurde es wegen seiner großen Bedeutung für die heimische Vogelwelt als Naturdenkmal unter Schutz gestellt.“ berichtet Hufmann. Seit 1976 ist es offiziell Naturschutzgebiet, in dem mehr als 130 Vogelarten dokumentiert wurden. Kiebitze, Bekassinen und Zwergschnepfen machten hier Rast. Graureiher schreiten heute beutesuchend über die feuchten Wiesen. Auch Teich- und Schilfrohrsänger sind manchmal zu hören. Seit einigen Sommern machen Graugänse Quartier in den Wiesen.

Neue Biotope in Planung – Realisierung noch 2024

Den Naturschützern ist es wichtig, dem großen Wiesenvogel intakte Lebensräume anzubieten, in denen er ausreichend Nahrung für sich und seinen Nachwuchs findet. So sorgt die GNA seit vielen Jahren für den Erhalt der Auen und Feuchtwiesen im Kinzigtal. Der Schutz der Brutgebiete und die Schaffung von Gewässerbiotopen stehen im Vordergrund ihres Arten-schutzprojektes Weißstorch. Ganz aktuell beschäftigt sich die gemein-nützige Naturschutzorganisation mit der Wiederherstellung von Feucht-biotopen, die “in die Jahre gekommen sind“ und dadurch drohen, ganz zu verschwinden und der Schaffung neuer, großer Feuchtbiotope in der mittleren Kinzigaue von Gelnhausen.

Fachkundige Exkursion in der Rodenbacher Aue

Am Mittwoch, den 19. Juni berichten Günter Könitzer und Susanne Huf-mann ab 18 Uhr über Lebensweise und das außergewöhnliche Zugverhalten des Weißstorches. Treffpunkt ist der Parkplatz beim Landhof Schmidt (Kinzigstraße 11, 63517 Rodenbach). Bitte Ferngläser mitbringen, wenn vorhanden. Die Führung ist barrierefrei und dauert etwa 1,5 Stunden. Die Teilnahmegebühr von 4 € kommt dem Artenschutzprojekt Weißstorch zugute. Die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen ist kostenlos.

Faltblatt zum Weißstorch

Die Geschichte des Weißstorches in Hessen ist eine Erfolgsgeschichte. Ein Faltblatt der GNA informiert über den vielseitigen Jäger und Langstrecken-flieger und ist

kostenlos erhältlich: Telefon-Nr. 06184 - 99 33 797 oder

E-Mail an gna.aue@web.de.

Storchenpaten gesucht

Die GNA sucht Menschen, die als Paten das Artenschutzprojekt Weißstorch nachhaltig und langfristig unterstützen möchten. Patenschaftsbeiträge gelten als Spende und können daher beim Finanzamt als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Eine Patenschaft kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen beendet werden. Das GNA Spendenkonto bei der Raiffeisen-bank Rodenbach lautet IBAN: DE75 5066 3699 0001 0708 00, Stichwort Weißstorch. Zwecks Ausstellung der Spendenquittung und Zusendung der Patenschaftsurkunde bitte den vollständigen Name und Anschrift angeben.

29. Mai 2024 | Mensch und Natur im Blick

Eine Stiftung stellt sich vor

„Nachdem wir den Auftrag erhalten haben, ist es uns 2013 gelungen, die Naturschutzstiftung zu gründen. Das ist jetzt schon mehr als 10 Jahre her. Seitdem ist die Stiftung unermüdlich im Einsatz für die Vielfalt unserer Natur, für unsere heimischen Landschaften und die Menschen, die darin leben.“ berichtet Hufmann.

Wie arbeitet die Stiftung? Der Stiftungsvorstand arbeite ausschließlich ehrenamtlich. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Je nach ihren Möglichkeiten unterstützt die Stiftung die GNA dabei, Refugien für seltene Tier-und Pflanzenarten zu bewahren, Biotopverbünde zu vernetzen, Lebensräume zu erweitern oder durch Renaturierungen ganz neue Feuchtgebiete zu schaffen.

So zuletzt im hessischen Flörsbachtal, wo die GNA-Stiftung Mensch und Natur im Februar 2024 die Neuanlage eines Flachwassertümpels finanzierte. Der Tümpel, am naturnahen Lohrbach gelegen, eignet sich hervorragend als Laich- und Fortpflanzungsgewässer für Amphibien und fügt sich schon heute organisch in das Landschaftsbild des Spessarts ein.

Wie finanziert sich die Stiftung? Anfangs von der GNA mit einem not-wendigen Grundstockvermögen ausgestattet, bemühte sich die Stiftung um finanzielle Mittel, um selbst aktiv werden zu können. Hinzu kamen eine kleine Erbschaft und weitere Zustiftungen, die - wie vom Gesetzgeber vorgesehen - in das Vermögen der Stiftung flossen, das dann nicht mehr angetastet werden kann. „Nur Zinserträge und eingeworbene Spenden können wir für unsere Stiftungsarbeit einsetzen.“ erläutert Hufmann die Hintergründe. „Auch Geldauflagen, die uns von Strafgerichten, Staats- und Amtsanwaltschaften sowie Finanzämtern zugewiesen werden, helfen, Projekte für die biologische Vielfalt umzusetzen.“

Gegen das Insektensterben richten sich zurzeit zwei Initiativen. Die Stiftung ist seit fünf Jahren Blühpatin und bietet der vom Artensterben besonders betroffenen Insektenwelt einen Lebensraum in der Kulturland-schaft. Dies geschieht mit Hilfe einjähriger Blühflächen mehrere Hundert m² groß, die je nach Witterung im April eingesät werden. Die Arbeiten führt eine ortsansässige Landwirtin aus. Die Blühstreifen, deren Standorte jährlich wechseln, liegen im Naturschutzgebiet Weidesweisen - Oberwald bei Erlensee.

2023 unterstützte die Stiftung ein Kooperationsprojekt der GNA mit der Landwirtschaft und beteiligte sich finanziell an der Anschaffung eines insekten- und amphibienfreundlichen Doppelmesser-Mähwerkes, das den Landwirten im Main-Kinzig-Kreis zur naturverträglichen Bearbei-tung ihrer wertvollen Mähwiesen zur Verfügung gestellt wird. Das Mähwerk mit einer Arbeitsbreite von neun Metern schont in hohem Maße Wiesen-vögel, Amphibien, Reptilien, Insekten und Niederwild. Durch Bauweise und geringeres Gewicht wird Kraftstoff gespart. Bodenverdichtung und Narben-schäden sollen vermieden werden.

Mensch und Natur ist das Stiftungsmotto. Nicht nur die Artenvielfalt liegt den Stiftern am Herzen. Auch die Umweltbildung gewinnt an Bedeu-tung. Zusammen mit der GNA arbeitet die Stiftung am Aufbau einer ökologischen Bildungsstätte in Rodenbach. Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche in Kindergärten, Tagesstätten und Grundschulen, bei Ferienspielen und Kindergeburtstagen werden schon heute unterstützt. Hinzu kommen immer mehr Angebote in der Erwachsenenbildung wie Seminare und Fortbildungen, die pädagogische Fachkräfte und Tagespflege-personen auf ein ganzheitliches Naturerleben mit Kindern vorbereiten.

Mehr Informationen über die Stiftungsform und die Projekte der GNA-Stiftung Mensch und Natur finden sich unter: www.gna-aue.de/gna-stiftung-mensch-und-natur/

Die GNA-Stiftung Mensch und Natur bittet um Unterstützung.

Die Bankverbindung für Zustiftungen und Spenden lautet: Raiffeisenbank Rodenbach, IBAN: DE06 5066 3699 0001 0734 00 mit der BIC:

GENODEF1RDB. Zustiftungen und Spenden können steuerlich geltend gemacht werden. So funktioniert es: Spenden oder Zustiften, Bescheinigung anfordern und dem Finanzamt vorlegen. Vielen

Dank!

21. Mai 2024 | Main-Kinzig-Kreis

Handysammlung nimmt weiter Fahrt auf

Danach ging die Arbeit weiter, in dem SIM-Karten und Akkus entfernt und die Geräte sortiert, verpackt und versendet wurden.

Die eingeschickten Handys und Smartphones werden in einem Recycling-Center elektronisch erfasst und begutachtet. Etwa 10 Prozent der Altgeräte lassen sich weiterverwenden. Vor dem Weiterverkauf werden alle Daten der vorherigen Nutzer sorgfältig gelöscht. Die anderen 90 Prozent sind defekt und werden in einem modernen Verfahren umweltgerecht recycelt. Denn bis zu 100 Prozent der eingesetzten Materialien lassen sich ein weiteres Mal verwenden.

„Es sollen immer noch Millionen gebrauchter Handys in den Schubläden von Millionen Haushalten liegen. Das sind Millionen Möglichkeiten, einfach und aktiv zum Umweltschutz beizutragen. Der wiederverwertbare Anteil an Metallen ist zwar gering und pro Gerät nur etwa einen Euro wert. Doch die Menge macht es.“, berichtet die Vorsitzende der GNA, Susanne Hufmann.

„Durch unser Engagement konnten mehr als 28,5 Kilogramm Kupfer, 476 Gramm Silber und knapp 80 Gramm Gold zurückgewonnen werden. Das klingt vielleicht nicht viel. Aber auch andere wertvolle Rohstoffe wie zum Beispiel Aluminium, Zinn, Tantal und Kobalt, die in der Natur abgebaut werden, können durch Recycling zurückgewonnen werden, was letztlich Ressourcen schont und Lebensräume bedrohter Arten erhält.“

Handysammelstationen gibt es im Rathaus von Bad Orb (Frankfurter Straße 2, 63619 Bad Orb), im Bürgerbüro des Rathauses Rodenbach (Buchbergstraße 2, 63517 Rodenbach), im Bürgerbüro des Rathauses Langenselbold (Schlosspark 2, 63505 Langenselbold) und im Rathaus von Hasselroth (Bodo-Käppel-Platz 1, 63594 Hasselroth). Selbstverständlich können jederzeit Altgeräte bei der GNA (Geschäftsstelle im Alten Pfarrgehöft Niederrodenbach, Mühlstraße 11, 63517 Rodenbach) abgegeben oder in den Postkasten am Hoftor eingeworfen werden.

Die GNA setzt mit ihren Projekten Zeichen. Damit das auch in Zukunft gelingt, benötigt die Natur- und Umweltschutzorganisation finanzielle Unterstützung. Die Bankverbindung für Ihre Spenden lautet: Raiffeisen-bank Rodenbach, IBAN DE75 5066 3699 0001 0708 00. Ihr Vorteil: Spenden an die gemeinnützige GNA können steuerlich geltend gemacht werden. Wie das geht? Ganz einfach: Spenden, Bescheinigung anfordern und dem Finanzamt vorlegen.

8. Mai 2024 | Spannendes Kinderevent zum Leben unter Wasser

Mit der Wasserforscherkiste auf Tour

Was lebt in Teich und Tümpel? Diese und viele andere Fragen zum Leben unter Wasser beantwortete Susanne Hufmann (GNA), die durch das etwa zweistündiges Programm führte. „Im Wasser wimmelt es nur so von Leben“ versprach die Biologin den drei- bis siebenjährigen Jungforschern am Anfang der Veranstaltung, die auf Initiative des NABU Kreisverbandes Main-Kinzig e.V. in Kooperation mit dem Einrichtungshaus IKEA Hanau zustande gekommen war.

Nach einer kleinen Einführung hielt sie ihr Versprechen und die jungen Forscher machten sich auf eine Entdeckungsreise, die es in sich hatte. In den mitgebrachten Aquarien und unter den Binokularen fanden sie Wasser-organismen aus Teich und Tümpel, die viele von ihnen zum ersten Mal sahen. Trotzdem gab es kaum Berührungsängste. Ganz selbstverstän-dlich machten die begeisterten Kinder und ihre Eltern Bekanntschaft mit Eintagsfliegen- und Köcherfliegenlarven, knüpften erste Kontakte zu den urtümlichen Stabwanzen und scheuten sich nicht, Libellenlarven und andere Krabbeltiere auf die Hand zu nehmen. Besonderes Highlight war die mehrere Zentimeter große und räuberische Larve des Gelbrandkäfers,

die beim Verspeisen anderer Wasserinsekten beobachtet wurde.

„Mitmachen und Anfassen“ ist bei den Umweltbildungsangeboten

der GNA ausdrücklich erwünscht. Denn das Motto der gemeinnützigen Organisation lautet „Nur das, was ich kenne, kann ich schätzen und schützen.“ Seit vielen Jahren ermöglicht die GNA Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen unbeschwerten Zugang zur belebten Natur.

Dass dies auch in der eher ungewöhnlichen Umgebung wie in einem IKEA Schwedenrestaurant gelingen kann, dafür sorgten die ehrenamtlichen Helfer:innen Axel und Annette Schmitt vom Kreisverband des NABU und Günter Könitzer von der GNA.

Nach dem Forschen erhielten alle die Möglichkeit, an einer Bastelaktion teilzunehmen, die sich natürlich auch um den Lebensraum Wasser drehte. Ob Frösche, die nach Fliegen schnappen oder wunderschöne Libellen, die mit nach Hause genommen wurden: Das alles hatte sich Umweltpädagogin Anke Bissert-Bendel (GNA) ausgedacht und zusammen mit Tanja Lietz (lokales Marketing IKEA Hanau) vorbereitet. Zum Abschluss der erfolg-reichen Veranstaltung erhielten die Kinder ein Wasserforscherdiplom.

Die GNA setzt mit ihren Umweltbildungsangeboten ein Zeichen gegen

die Wissenserosion in Sachen Natur. Damit das auch in Zukunft gelingt, benötigt die GNA Ihre Unterstützung. Spenden an die gemeinnützige GNA können steuerlich geltend gemacht werden. Wie das

geht? Ganz einfach. Spenden, Bescheinigung anfordern und dem Finanzamt vorlegen.

30. April 2024 | Gegen das Insektensterben

GNA-Stiftung Mensch und Natur fördert Wildbienen

Erlensee. Es ist so weit. Die GNA-Stiftung Mensch und Natur ist wieder Blühpatin im Naturschutzgebiet Weidesweisen - Oberwald. Die Blühflächen sind eingesät, die Insekten können kommen.

Häufig wird vergessen, dass neben der allseits bekannten und geschätzten Honigbiene viele weitere Bienenarten existieren. Gemeint sind die stark gefährdeten Wildbienen.

Susanne Hufmann, Mitglied im Stiftungsvorstand: „Von ehemals 424 hessischen Wildbienen sind 43 Prozent bereits ausgestorben oder in ihrem Bestand bedroht. Immer mehr Arten finden sich auf der Roten Liste. Es fehlen Lebensräume, blühende Wiesen, naturnahe Gärten, Nisthöhlen und Möglichkeiten zum Überwintern. Das Massensterben der Wildbienen ist im vollen Gange.“

Bienen gehören zur Insektenordnung der Hautflügler. Im Gegensatz zur Honigbiene, die Staaten bildet, leben Wildbienen größtenteils als Einzel-gänger. Nur Hummeln und einige andere leben in sozialen Verbänden. Während Honigbienen als „Haustier“ des Menschen ausschließlich in der Obhut eines Imkers überleben und daher weltweit noch sehr häufig vor-kommen, ist der Großteil ihrer wild lebenden Verwandten extrem stark gefährdet.

Als wildbienenfeindlich bezeichnet die Biologin die unaufhaltsame Zer-störung der Kulturlandschaft. Gemeint ist der „Flächenfraß“ durch den Bau von Straßen und Siedlungen, eine zu intensive Land- und Forstwirtschaft, Pestizid- und Düngemitteleinsatz und der Wegebau in der freien Land-schaft. Hinzu komme ein zu frühes, zu häufiges und oft sogar unnötiges Mulchen und Mähen von Brache- und Uferstreifen an Feldwegen und Bächen. Übermäßig aufgeräumte Gärten, Schotter- und Kiesgärten, zu viel Versiegelung und Bebauung in der Stadt sowie den Rückbau pflanzen-reicher Gärten tun ihr Übriges. Auch Mähroboter tragen zu einer Ver-armung der Biodiversität bei.

„Um den entgegenzuwirken, besteht seit nun fünf Jahren eine Kooperation mit dem Kreisbauernverband des Main-Kinzig-Kreises und der Landwirtin Anke Eyrich, die in jedem Frühjahr neue Blühflächen anlegt.“ berichtet Hufmann. Ziel ist es, der vom Artensterben besonders betroffenen Insek-tenwelt mit Hilfe einjähriger Blühflächen Lebensräume anzubieten.

Die Blühstreifen werden auf Äckern angelegt, um die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft zu fördern. Um die Flächen in den kommenden Jahren wieder als Anbaugebiet zu nutzen, muss die Auswahl der Pflanzen mit Bedacht getroffen werden. Das Saatgut entspricht daher den Empfehlungen des Bauernverbandes. Unter den 15 Arten befinden sich überwiegend Dill, Fenchel, Koriander, Inkarnatklee, Schwarzkümmel u.v.m. Zusätzlich er-wartet werden seltene Ackerwildkräuter. Büschelschön, Sonnenblume und bestimmte Kleearten sind gerade im Sommer und Spätsommer wichtige Nahrungsquellen für Wildbienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen und andere Blütenbesucher. Denn das Nahrungsangebot wird im Jahres-verlauf immer knapper. Schon ab Juni, wenn die Zeit der Frühblüher vorbei ist, herrscht Mangel. Blühflächen liefern aber auch dann noch Nektar und Pollen.

Die vertrockneten Stängel stehen den gesamten Winter auf der Fläche und bieten Insekten und ihren Larven Möglichkeiten zur Überwinterung. Im Winter sind die Blühflächen auch Nahrungsquellen für Vögel. Außerdem sind Blühstreifen Rückzugsorte für Nagetiere und Niederwild.

Stiftung hofft auf „Lottogewinn“. In den nächsten Jahren beabsichtigt die GNA-Stiftung Mensch und Natur, weitere Blühflächen anlegen zu lassen. Dazu hat sie das Projekt auch bei der Umweltlotterie GENAU angemeldet und hofft nun auf einen "Lottogewinn" in Höhe von 5.000 €. Durch den Zusatzgewinn sollen mehr und größere Blühflächen finanziert werden.

Die GNA-Stiftung Mensch und Natur setzt mit ihrem Projekt ein Zeichen gegen das Insektensterben. Damit das auch in Zukunft gelingt,

benötigt

die Stiftung Unterstützung. Die Bankverbindung lautet: Raiffeisenbank Rodenbach, IBAN: DE06 5066 3699 0001 0734 00. Spenden an die ge-meinnützige Stiftung können steuerlich geltend

gemacht werden. Spenden, und Bescheinigung für das Finanzamt anfordern gna-stiftung@web.de.

17. April 2024 | Das Eschenkar entdecken

Exkursion ins Bad Orber Feucht- und Moorgebiet

Moorige Flächen, naturnahe Waldtümpel, Quellen, Fieberklee, Torfmoose und Sonnentau – das Feuchtgebiet Eschenkar hat sich in den letzten Jahren zu einem Naturparadies im hessischen Spessart entwickelt. In enger Zusammenarbeit mit der Kurstadt Bad Orb renaturierte die GNA vor einigen Jahren diesen seltenen Moorstandort. Die Stadt kümmert sich um Pflege und Erhalt, indem etwa Gehölze, die das Torfmoos zu stark be-schatten und dem Gebiet zu viel Wasser entziehen, entfernt werden.

Ein Hotspot der heimischen Biodiversität. Ein Ziel der Maßnahmen,

wie etwa die Anlage mehrerer Feuchtbiotope und die Rückverlegung des Lämmerbaches, war die Erhöhung der Artenvielfalt. Die Tümpel dienen seltenen und bedrohten Amphibien als Laichplatz. Auch Arten,

für die nach der Roten Liste Hessen zurzeit lediglich eine Vorwarnung besteht, wie etwa für den Grasfrosch oder den Kammmolch, profitieren von dem

Projekt.

Der Feuersalamander fühlt sich in seinem neuen Lebensraum ebenfalls wohl. Weitere Zielarten sind Libellen, darunter die Blauflügelige Pracht-libelle und die Quergestreifte Quelljungfer. Die scheue Waldschnepfe und der seltene Schwarzstorch werden außerdem gefördert.

Mit etwas Glück kann man der gefährdeten Schlingnatter begegnen oder sogar eine der größten heimischen Spinnen, die Gerandete Jagdspinne, Spinne des Jahres 2020, entdecken. Diese Spinnenart jagt ihre Beute an den Ufern nährstoffarmer, stehender oder langsam fließender Gewässer. Sie bewegt sich auf der Wasseroberfläche ebenso geschickt wie an Land. Auch unter Wasser ist sie unterwegs, denn dank einer sehr dichten Körperbehaarung bildet sich am Hinterkörper eine Luftblase.

Susanne Hufmann, Biologin und Vorsitzende der GNA: „Intakte Moore sind ein wichtiger Baustein im Klimaschutz. Als CO2-Speicher tragen sie dazu bei, die Klimaschutzziele zu erreichen. Außerdem bieten Moore einen einzigartigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere und sind bedeutsam für den Wasserhaushalt. Auch bei anhaltender Trockenheit halten sie das Was-ser in der Landschaft. Für den Torfabbau oder an andere Zwecke trocken-gelegte Moore setzen dagegen große Mengen Treibhausgase frei und tragen so maßgeblich zum Klimawandel bei. Es gibt nicht mehr viele Moorstand-orte in Hessen, die nicht aufgrund menschlicher Einflussnahme degradiert wären und ihre Funktionen für die Biodiversität und den Klimaschutz verloren haben. Ich denke da beispielsweise an das Wiesbüttmoor an der hessisch-bayerischen Grenze im Naturpark Spessart, das inzwischen in weiten Teilen austrocknet und vom Pfeifengras überwuchert wird.“

Veranstaltungshinweis. Am Samstag, den 4. Mai können sich Interes-sierte während der dreistündigen Exkursion selbst einen Eindruck vom Eschenkar verschaffen. Treffpunkt ist um 9:30 Uhr der Parkplatz Hart-mannsheiligen. Wetterangepasste Kleidung und geeignetes Schuhwerk werden empfohlen. Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro pro Person. Die Teilnahme von Kinder und Jugendlichen, Mitgliedern, Fördermitgliedern und GNA-Tierpaten ist kostenlos! Die Einnahmen fließen in Natur- und Arten-schutzprojekte der GNA.

16. April 2024 | Ab in den Wald

Einen ganz besonderen Lebensraum entdecken

Seit einigen Jahren ist die Umweltpädagogin Anke Bissert-Bendel „Mit dem Waldrucksack unterwegs“ und trägt Wissen und Begeisterung für die Natur in Kindergärten, Kindertagesstätten und Grundschulen. „Dies er-scheint uns wichtiger denn je, denn viele Kinder haben heute kaum noch Gelegenheit, Zeit in der Natur zu verbringen. Dabei bietet gerade der Wald die Lernanreize, die für eine gesunde Entwicklung unverzichtbar sind.“, so die gelernte Grundschullehrerin. Das Waldrucksack-Programm der GNA erhielt bereits 2020 einen Nachhaltigkeitspreis der Stadt Hanau.

Umweltbildung für Kindergärten, Kindertagesstätten und Grund-schulen. Grundlage der waldbezogenen Angebote ist die Bildung für nach-haltige

Entwicklung (BNE). Das pädagogische Konzept beinhaltet eine ganz-heitliche Erforschung und Erkundung des Lebensraums. Verschiedene Themen werden spielerisch und erlebnisorientiert erschlossen.

Interessierte Einrichtungen können von April bis Oktober zwischen vier Bausteinen aus dem Waldrucksack wählen, wobei auch Kombinationen möglich sind.

Mehr Informationen.

Die Kinder werden zu findigen Waldforschern, erkunden Krabbeltiere im Unterholz, unterschiedliche Waldstockwerke oder sammeln Blätter, Samen und Früchte und ordnen sie den passenden Laub- und Nadelbäumen zu. Von der GNA mitgebracht werden alle notwendigen Lehr- und Lern-materialien. Ein Baustein dauert je nach Absprache zwischen 90 und 120 Minuten und kostet 125 €. Einzige Voraussetzung ist, dass sich ein Wald oder waldähnliches Gelände in der näheren Umgebung befindet. Zum Abschluss erhält jedes Kind ein schönes Waldforscherdiplom. Natürlich ist das Programm auch für Ferienspiele und Kindergeburtstage geeignet.

Umweltbildung für Pädagogen. Um Naturerfahrungen im Wald geht es im nächsten Angebot, das sich an Erzieher:innen, Grundschullehrer:innen, pädagogische Fachkräfte und andere Interessierte richtet. In dem Outdoor-Seminar geht es darum, den Wald mit allen Sinnen zu erleben, um später selbstständig Ideen und Impulse für Waldtage oder Waldausflüge mit Kindern zu entwickeln.

Neben der Wissensvermittlung zum Lebensraum stehen ungewöhnliche Betrachtungen, Entdeckungen mit möglichst allen Sinnen und das Staunen über die Natur im Mittelpunkt. Die Methode der Naturerfahrungsspiele nach Joseph Cornells wird ebenso vorgestellt wie auch Möglichkeiten kreativer Gestaltung vor Ort und später in der Kita oder Schule.

Zur Wahl stehen gleich zwei Termine im September: Montag, 9. Sep-tember 2024 oder Donnerstag, 12. September 2024 jeweils von 9 bis 14 Uhr. Die GNA bittet bei der Anmeldung darum, den Wunschtermin anzu-geben. Die Teilnahmegebühr beträgt 45 € pro Person bei einer Teilneh-merzahl von mindestens 5 bis maximal 15 Personen. Handouts und Teil-nahmebescheinigungen werden vor Ort ausgegeben. Veranstaltungsort ist ein Waldstück in Rodenbach. Der Anmeldeschluss ist der 1. Juli 2024.

Wer Interesse an den Umweltbildungsangeboten hat, wende sich bitte direkt an Anke Bissert-Bendel (Telefon: 06184 – 59 14 111 oder E-Mail an waldrucksack(at)online.de), bei der Termine vereinbart und weitere Informationen erfragt werden können.

Zur Unterstützung ihrer wichtigen Umweltbildungsarbeit bittet die gemein-nützige Gesellschaft für Naturschutz und Auenentwicklung um Spenden auf das Konto mit der IBAN DE 75 5066 3699 0001 0708 00 bei der Raiffeisen-bank Rodenbach. Ihre Spenden können steuerlich abgesetzt werden.

8. April 2024 | Naturverträgliche Rückdrängung

Die Herbstzeitlose im Frühjahr

„Die Herbstzeitlose ist und bleibt auf landwirtschaftlich genutzten Wiesen eine Problempflanze. Ihre farbigen Blütenfluren im Herbst mögen den Spaziergänger erfreuen, für den Landwirt sind sie mehr als nur ein Ärger-nis. Die Pflanze ist giftig, vor allem für das Vieh. Heu und Silage von diesen Flächen kann und darf nicht mehr verfüttert werden. Gibt der Landwirt schließlich auf und stellt die Bewirtschaftung der Grünlandflächen ein, so wird die Herbstzeitlose auch für den Naturschutz zum Problem.“, berichtet Projektmanager Dr. Helmut Steiner von der Gesellschaft für Naturschutz und Auenentwicklung (GNA).

Artenreiche Wiesen erhalten. Naturnah bewirtschaftete Mähwiesen sind ökologisch äußerst wertvolle Flächen, die vielen seltenen Arten Lebensraum bieten. Als Beispiel sei hier der Kiebitz genannt. Wird die Nutzung einge-stellt, verbuschen die Wiesen nach und nach. Der Kiebitz kann dann nichts mehr damit anfangen, er verschwindet. Die Flächen werden zu deutlich artenärmerem Buschland und langsam aber sicher wieder zu Wald.

Schon lange ein Problem. Die Bekämpfung der Herbstzeitlose hat eine lange Geschichte – dauerhafter Erfolg war ihr bisher nicht beschieden. Im vorigen Jahrhundert hat man vor allem die Kinder aufs Feld geschickt, um sie auszureißen. Arbeitsschutz war damals noch kein Thema. Die sehr viel intensivere Bewirtschaftung der Nachkriegszeit hat die Giftpflanze fast zum Verschwinden gebracht, aber mit ihr verschwanden auch die ökologisch wertvollen Flächen. Mit der extensiven Bewirtschaftung unserer Zeit ist sie zurückgekommen, und damit dasselbe alte Problem.

Enge Kooperation. Die Gesellschaft für Naturschutz und Auenentwicklung (GNA) in Rodenbach beschäftigt sich - in

Zusammenarbeit mit den Land-wirten des unteren Kinzigtals - schon seit 2015 mit einer naturverträglichen Rückdrängung der Herbstzeitlosen. Die frühe Mahd oder das frühe Mulchen der Wiesen waren die

bisherigen Ansätze. Das funktioniert. Aber es ist langwierig, erfordert Disziplin, bedeutet Ernteverluste und ist speziell für Vogelarten wie den Kiebitz, die Bekassine und das

Braunkehlchen, die

in Nestern auf dem Boden brüten, nicht zuträglich. Daher ist die GNA als Naturschutzorganisation besonders gefordert, eine bessere und naturver-trägliche Lösung zu finden.

Vergangenheit trifft Moderne. 2022 hat die GNA deshalb ein neues Konzept entwickelt. Ziel ist es, die Methoden des vergangenen Jahrhun-derts mit modernster Technik zu kombinieren: Ein Agrar-Roboter soll die Herbstzeitlose samt Knolle ausbohren, und das möglichst ganz selbst-ständig. Erwischt er die Knolle, kommt die Pflanze nicht mehr wieder. Die Firma Paltech, ein Allgäuer Startup, entwickelte ein derartiges Gerät für die Ampferbekämpfung. Gemeinsam soll nun herausgefunden werden, ob das auch mit Herbstzeitlosen gelingt.

Dazu hat die GNA im Kinzigtal Versuchsflächen angelegt. Mitte April soll es losgehen. Im ersten Durchgang muss der Roboter „lernen“, die Blätter der Herbstzeitlosen zu erkennen, um dann ohne Anweisung arbeiten zu kön-nen. Im vergangenen Herbst wurde dasselbe mit einem Fokus auf die Blü-ten gemacht. Daneben kartieren die Fachleute der GNA zweimal im Jahr die Herbstzeitlosebestände: 85 Flächen mit 186 ha zwischen Erlensee, Roden-bach und Gründau. „Viel Arbeit, sobald der Frühling beginnt!“, so Steiner.

„Ganz loswerden werden wir die Herbstzeitlose vermutlich nie – wollen wir auch gar nicht.“, sagt der Biologe. „Seit sie im Mittelalter zu uns einge-wandert ist, gehört sie schließlich in unsere Landschaft. Aber sie auf ein Maß zurückzudrängen, das es dem Landwirt erlaubt, seine Flächen rentabel zu bewirtschaften, und die Wiesen damit für gefährdete Arten zu erhalten, das wäre das heiß ersehntes Ziel.“

Wer die wichtige Projektarbeit der gemeinnützigen GNA unterstützen möchte, überweist bitte eine Spende auf das GNA Konto mit der IBAN DE 75 5066 3699 0001 0708 00 bei der Raiffeisenbank Rodenbach. Die GNA stellt ab 50 € automatisch Spendenbescheinigungen aus, wenn die An-schrift bekannt ist. Denn: Ihre Spende kann dem Finanzamt gegenüber steuerlich geltend gemacht werden.

19. März 2024 | Kulinarischer Wildkräuterspaziergang

Kräuterwanderung durch die Bulau von Hanau

Unter fachkundiger Leitung der GNA-Botanikerin Dr. Monika Pickert-Andres lernen die Teilnehmer*innen Bärlauch, Scharbockskraut und andere gesunde Frühlingskräuter an ihren natürlichen Standorten kennen. Ebenso ihre immense Bedeutung für die Insektenwelt. Die besondere Ökologie eines Auenwaldes kommt während des gemütlichen Spaziergangs durch eines der letzten Auenwaldgebiete Hessens ebenso zur Sprache wie die biolo-gischen Besonderheiten der Frühjahrsblüher (Geophyten) und das richtige Sammeln von Wildkräutern.

Weitere Aspekte, wie etwa die Verwechslungsgefahr mit giftigen Pflanzen oder das Thema Fuchsbandwurm, werden gesondert beleuchtet. Dazu gibt die Exkursionsleiterin und zertifizierte Blühbotschafterin des Main-Kinzig-Kreises hilfreiche Tipps. Außerdem stellt sie die Regeln vor, die beim Sam-meln zu beachten sind so wie der eigenen Sicherheit und der Natur dienen.

Die Veranstaltung startet am Samstag, den 13. April um 14 Uhr und endet gegen 16:30 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz an

der Neuhofstraße (B 8) in Hanau. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die GNA bittet um recht-zeitige und verbindliche Anmeldungen, ausschließlich per E-Mail an

anmeldung.gna@web.de. Mit der Anmeldebestätigung erhalten die Teilnehmer*innen

weitere Infos.

Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro pro Person und wird vor Ort entrichtet. Für Mitglieder, Kinder und Jugendliche ist die Teilnahme kostenlos. Sämt-liche Einnahmen fließen in die Natur- und Artenschutzarbeit der GNA. Wer die gemeinnützige Organisation zusätzlich mit einer Spende unterstützen möchte, überweist bitte direkt auf das Spendenkonto mit der IBAN DE 75 5066 3699 0001 0708 00 bei der Raiffeisenbank Rodenbach.

Mit Ihren Spenden kann die GNA neue Projekte starten, bestehende Projekte betreuen und Naturparadiese langfristig pflegen und bewahren. Die GNA stellt ab 50 € automatisch Spendenbescheinigungen aus, wenn die Anschrift bekannt ist. Denn: Ihre Spende kann dem Finanzamt gegenüber steuerlich geltend gemacht werden.

12. März 2024 | GNA bittet um Rücksicht

Die Brut- und Setzzeit hat begonnen

Der Begriff „Brut- und Setzzeit“ umschreibt den Zeitraum vom Frühling bis zum Frühsommer, in dem beinahe alle Wildtiere Nachwuchs haben: Amphibien wandern und laichen in Tümpeln und Flutmulden, Rehkitze werden aufgezogen und wiesenbrütende Vögel wie der Kiebitz und die Bekassine legen ihre Eier in den Kinzigwiesen ab. Egal ob Reh oder Vogel: Die Elterntiere benötigen für die Aufzucht viel Kraft. Und auch die Jung-tiere, ganz gleich ob Kitz oder Küken, benötigen jetzt besonders viel Ruhe und einen besonderen Schutz.

Von März bis Mitte Juni ist besondere Rücksicht gefordert.

In Hessen erstreckt sich die allgemeine Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit von Anfang März bis etwa Mitte Juli. „In diesem Zeitraum wird von Hundehal-tern noch mehr Verantwortung und erhöhte Rücksichtnahme gefordert.“, erläutert Susanne Hufmann, Biologin und Vorsitzende der GNA. „Das betrifft grundsätzlich alle Außenbereiche, also Wiesen, Wälder und die Feldflur. Die Wege sollten auf keinen Fall verlassen werden und Hunde unbedingt angeleint sein. Nur so ist sicherzustellen, dass junge Feldhasen oder Jungvögel nicht aufgeschreckt und unnötigerweise gestresst werden. Denn das kann unter Umständen sogar ihr Leben kosten.“

Die Naturschützerin appelliert auch an Eltern. „Immer wieder beo-bachten wir, dass Kinder über Felder und Wiesen laufen, um rastende Grau-gänse oder Enten aufzuscheuchen. Das ist kein Spaß, denn Altvögel können verscheucht und Gelege zertreten werden. Zugvögel, die in den Kinzigauen rasten, benötigen ihre Energiereserven für den Weiterflug, nicht für die Flucht.“, so Hufmann. Außerdem seien ungestörte Rastflächen durch den enormen Flächenverbrauch im Main-Kinzig-Kreis inzwischen sehr rar ge-worden.

Allgemeine Anleinpflicht ist überfällig. Dass eine allgemeine Anlein-pflicht in Hessen während dieser sensiblen Zeit mehr als überfällig ist, darin sind sich die Naturschützer einig. In ausgewiesenen Naturschutzgebieten ist dies heute schon der Fall. Grundsätzlich sollten aber überall Hunde angeleint sein. Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet es außerdem, Wild aufstöbern zulassen.

Achtung: In den verschiedenen Kommunen gelten für die Brut- und Setzzeit oftmals unterschiedliche Termine. Allen gemeinsam ist, dass sie freilaufenden Hunden enge Grenzen setzen. Bei Missachtung drohen hohe Bußgelder. Da lohnt es sich doch, den Hund an der Leine zu führen.

Hintergrund: Die Hessische Gefahrenabwehrverordnung (HundeVO) schreibt für das Halten und Führen von Hunden in § 1 Absatz 1 vor: "Hunde sind so zu halten und zu führen, dass von ihnen keine Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht.“ Gemeint sind damit selbstverständlich auch alle in der freien Natur lebenden Wildtiere. Und weiter: „Sie dürfen außerhalb des eingefriedeten Besitztums der Halterin oder des Halters nicht unbeaufsichtigt laufen gelassen werden.“ Ein Verstoß ist nach § 1 Absatz 1 Satz 2 der HundeVO sogar bußgeldbewehrt.

Spenden & Patenschaften helfen. Zur Unterstützung ihres wichtigen Engagements bittet die GNA um Spenden auf ihr Konto bei der Raiffeisen-bank Rodenbach mit der IBAN DE 75 5066 3699 0001 0708 00. Übrigens: Auch Patenschaften helfen, bedrohte Tierarten zu bewahren. Denn nicht nur der Weißstorch, Kiebitz und Bekassine, sondern auch stark gefährdete Amphibien wie Laubfrosch und Gelbbauchunke profitieren von den zahl-reichen Renaturierungen und gelungenen Artenschutzmaßnahmen der GNA. Ihre Spende kann steuerlich abgesetzt werden.

1. März 2024 | Exkursion - Kein Anmeldung nötig

Den Vorfrühling am Ruhlsee erleben

Die Führung steht unter dem Motto „Ein Vogelparadies in der Entwicklung“. Denn mitten im Main-Kinzig-Kreis finden sich Jahr für Jahr zahllose Zug-vögel zum Rasten und Überwintern ein. Das nicht ohne Grund, denn vor fast 15 Jahren wurden der Ruhlsee und ein Kinzigabschnitt naturnah um-gestaltet. Die Kinzigaue von Langenselbold ist Naturschutzgebiet und zu-sätzlich von der EU unter Schutz gestellt.

Renaturierung bringt Revitalisierung. Die von der GNA geplante und von 2009 bis 2010 umgesetzte Renaturierung ist erfolgreich. Der Natur-schutzsee mit einer drei Hektar großen Flachwasserzone ist nicht nur Rast-platz, sondern auch als Vogelbrutgebiet von Bedeutung. Das Grünland be-herbergt seltene und bedrohte Pflanzen. Die schonend bewirtschafteten Wiesen rund um den See gehören schon lange wieder zum Nahrungsrevier der Störche. Viele Besucher und freilaufende Hunde machen allerdings den wiesenbrütenden Vögeln wie Kiebitz und Bekassine nach wie vor das Leben schwer.

Wasser, Wiesen und Wald. Am Ruhlsee findet man einen der letzten feuchten Eichen-Hainbuchen-Wälder, den die Landesstraße in das „Bockgehörn“ und den „Stellweg“ unterteilt. Im Bockgehörn gibt es eine interessante Naturschutzstrategie: Gemeint ist der Prozessschutz, wonach die natürlichen Prozesse im Ökosystem Wald - vom Wachsen über das Werden und Vergehen - ungestört ablaufen sollen. Eingriffe sind zu unterlassen. Dies bedeutet, dass keine Bäume gefällt und kein Totholz entnommen werden darf.

Naturschutz und Erholung im Einklang. Während der Kinzigsee ganz der Freizeitnutzung und dem Wassersport gewidmet ist, sollen am Nordufer des Ruhlsees vor allem Naturschutz und Erholung im Einklang stehen. Das Südufer ist ganzjährig für Besucher*innen behördlicherseits gesperrt. Ein Betreten des sensiblen Gebietes ist aus Naturschutzgründen nicht gestat-tet.

Wiederherstellung des Ruhlsee-Lehrpfades. Neben Joggern und Radfahrern sind es vor allem Spaziergänger, die die weithin offene Land-schaft schätzen und die Ruhe genießen. Damit Erholungssuchende infor-miert und unbeschwert die Natur genießen können, veröffentlichte die GNA in Zusammenarbeit mit der Stadt Langenselbold ein Faltblatt, das kostenlos angefordert werden kann (gna.aue@web.de). Darin finden sich wichtige Hinweise für Besucher*innen mit Hund. Außerdem ist seitens der GNA die Wiederherstellung des Ruhlsee-Lehrpfades geplant und könnte – wenn alles gut geht – noch in diesem Jahr stattfinden.

Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz bei der Baumschule Müller. Wettergerechte Kleidung und festes Schuhwerk werden empfohlen. Bitte Fernglas und/oder Spektiv mitbringen, wenn vorhanden. Die Führung dauert etwa 1,5 Stunden. Die GNA bittet um einen Kostenbeitrag von 4 Euro pro Person, die Teilnahme von Mitgliedern, Kindern und Jugendlichen ist kostenlos.

Die Einnahmen kommen den Auenschutzprojekten der GNA zu gute. Weitere Termine finden sich im Veranstaltungskalender 2024, der ebenfalls kostenlos angefordert werden kann. (Telefon 06184 – 9933797 oder gna.aue@web.de).

„In Zeiten von Klimakrise und Artensterben ist Naturschutz wichtiger denn je.“, sagt Susanne Hufmann, Vorsitzende der GNA. Zur Unterstützung ihrer Projekte bittet die gemeinnützige Organisation daher um Spenden auf das Konto mit der IBAN DE 75 5066 3699 0001 0708 00 bei der Raiffeisenbank Rodenbach. Spenden an die GNA können steuerlich abgesetzt werden.

27. Februar 2024 | Artenschutz

Die Kinzig wartet auf den Fischotter

„Wie der Name schon sagt, frisst der Fischotter Fisch. Damit ist er ein direkter Nahrungskonkurrent des Menschen. Und bei Nahrungskonkurrenz versteht der Mensch nun mal keinen Spaß“, erläutert GNA-Biologe Dr. Helmut Steiner die Hintergründe der Problematik.

Der Fischotter, wissenschaftlich Lutra lutra genannt, wurde in der Vergan-genheit fast bis zur vollständigen Ausrottung verfolgt. Nun kommt er lang-sam wieder. Noch ist er nicht überall in seinem früheren Verbreitungsge-biet angekommen, und doch wird schon wieder seine Verfolgung aufge-nommen. Bayern genehmigte im letzten Jahr sogar das Töten von Fisch-ottern. „Entnahme“ wird das verschämt genannt.

Die Suche geht weiter

So kommt es, dass der Fischotter eine der Säugetierarten in Europa ist, die sehr stark bedroht ist. Bundesweit ist er sogar "vom Aussterben bedroht". Daher soll ihm in den kommenden Jahren die Rückkehr an die Kinzig „aus eigener Kraft“ erleichtert werden. Dazu kooperierte die GNA von 2018 bis 2021 mit der renommierten Heinz Sielmann Stiftung, die das Vorhaben finanziell und ideell unterstützte. Seitdem geht die Suche weiter.

Dazu begeht Dr. Steiner jedes Jahr im Rahmen der bundesweiten ISOS-Kartierung der Aktion Fischotterschutz (Hankensbüttel) festgelegte Transsekte im Main-Kinzig-Kreis und im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen. Durch seine nächtliche Lebensweise ist der Fischotter allerdings eine schwer zu untersuchende Tierart. Als Nachweise gelten daher Tritt-siegel, Kot und andere Spuren wie Scharrhaufen an den Gewässern.

Der Körperbau des Fischotters ist unverwechselbar

Durchschnittlich 110 bis 130 cm lang, wiegt er sieben bis 10 Kilogramm. Kennzeichnend sind eine stromlinienförmige Gestalt, ein langer Schwanz und Schwimmhäute zwischen den Zehen.

Als Lebensraum beanspruchen Fischotter naturnahe, strukturreiche Fließ-gewässer mit dichter Ufervegetation, die im Winter lange eisfrei sind. Die Baue finden sich - über dem Wasserspiegel liegend - an schwer zugäng-lichen, überhängenden und stark verwurzelten Uferbereichen, wovon es an der hessischen Kinzig nicht fehlt. Nahrungstiere sind Fische, Amphibien, Krebse, Kleinsäuger, Insekten und Weichtiere wie Muscheln und Schnecken. Fischotter können bis zu 15 Jahre alt werden.

Situation an der Kinzig

Im Einzugsgebiet der Kinzig, früher Teil des Verbreitungsgebietes, glänzt der Fischotter noch durch Abwesenheit. In den Jahren 2018 und 2019 unternahm die GNA entlang der Kinzig eine intensive Suche nach der zweitgrößten heimischen Marderart. Dabei wurde die gesamte untere Kinzig mit dem Kajak befahren, um vom Wasser aus nach Spuren zu suchen. Gefunden wurde Nutria und Bisam. Dass sich der Biber an der Kinzig wieder wohl fühlt, ist ganz einfach anhand seiner charakteristischen Nagespuren zu erkennen. Wer nach wie vor fehlt, ist der Fischotter. Dabei ist die Kinzig dank zahlreicher Renaturierungen und Schutzbemühungen wieder ein schöner Fluss. Selbst im Stadtgebiet von Hanau hat die Kinzig durchgehend Begleitgrün, wie man erstaunt vom Boot aus feststellt.

Aktion Otterspotter

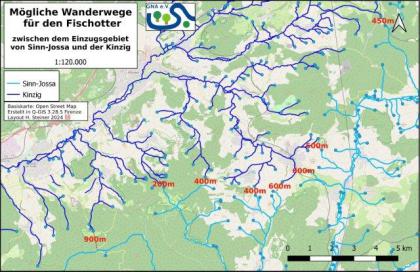

Wo könnte der Fischotter herkommen? Wo gibt es die nächsten Fischotter-vorkommen? Schaut man sich bei den Nachbarn um, so wird man im unterfränkischen Sinn-Jossa-Gebiet fündig. Im Rahmen ihrer Kartierungs-arbeit für die Aktion Otterspotter konnte die GNA 2023 und 2024 Fischotter an der Sinn, flussabwärts von Bad Brückenau nachweisen. Folgt man der Jossa und anderen Nebenbächen der Sinn aufwärts, so trennen ihren Oberlauf meist nur einige hundert Meter von dem der Bäche, die in die Kinzig entwässern. Für eine hochmobile Art wie den Fischotter sollte das eigentlich kein Problem sein. Zwischen dem Gronaubach (Sinn-Jossa) und dem Auerbach (Kinzig) sind es sogar nur 200 Meter. Es gäbe also zahlreiche Zugänge ins Kinzigsystem. „Noch haben wir ihn nicht gefunden, aber eines Tages wird er kommen…!“, so Dr. Steiner zuversichtlich.

Mehr Informationen über das Projekt „Vorfahrt für den Fischotter“ finden Sie unter www.gna-aue.de/projekte/fischotter/. Die gemeinnützige GNA setzt sich seit langem für die Natur und die Artenvielfalt ein. Zur Unterstützung bittet die GNA um Spenden auf das Konto bei der Raiffeisenbank Rodenbach mit der IBAN: DE75 5066 3699 0001 0708 00. Die GNA ist berechtigt, Spendenbescheinigungen auszustellen.

Links:

- Aktion „Otterspotter“ der Aktion Fischotterschutz e.V.: www.otterspotter.de

- Stellungnahme der Aktion Fischotterschutz e.V. zur geplanten Otter-Entnahme in Bayern: www.otterspotter.de/start/-/asset_publisher/zau3bmHDpLfB/blog/stellungnahme-der-aktion-fischotterschutz-e-v-zur-geplanten-otter-entnahme-in-bayern

12. Februar 2024 | GNA sagt Veranstaltungen ab

Natur- und Lehrgarten existiert nicht mehr

„Dies betrifft alle Veranstaltungen, die im Alten Pfarrgehöft von Nieder-rodenbach stattfinden sollten und bei denen der Naturgarten als außer-schulischer Lernort eine wesentliche Rolle hätte spielen sollen.“ informiert Susanne Hufmann, Vorsitzende der GNA.

Betroffen seien in erster Linie die für das Frühjahr geplanten Botanischen Kurse von Dr. Monika Pickert-Andres (Zertifizierte Blühbotschafterin des Main-Kinzig-Kreises), bei denen die vielfältige Wiesenflora des Gartens Bestandteil der neu aufgelegten Erwachsenenfortbildung gewesen wäre. Ebenso betroffen ist die Berufliche Fortbildung für Erzieher:innen und andere pädagogische Fachkräfte zum Lebensraum Wasser, bei der die beiden Gartenteiche, belebt von Molchlarven, Libellen und vielen anderen Wasserorganismen, erforscht werden sollten.

Hintergrund ist die seit dem 1. Februar 2024 vollzogene Totalräumung des Natur- und Lehrgartens im Alten Pfarrgehöft durch einige Akteure der Evangelischen Kirchengemeinde Rodenbach, von der die gemeinnützige Naturschutzorganisation vollkommen überrascht wurde.

Ein herber Verlust von Lebensraum

für Wildblumen, Tiere und den Menschen

Wildwachsende Schlüsselblumenbestände, Schmetterlingsflieder, gelbe Nachtkerzen und die Königskerze sind für immer verschwunden. Ebenso Rosmarinsträucher und Thymiangewächse. Gefällt wurden alte Obstbäume wie Walnuss und Kirsche, aber auch ein alter, schattenspendender Blau-regen. Im ganz großen Maßstab entnahm man die Efeugewächse, und mit ihnen einen herbstlichen Lebensspender für Wildbienen, Wespen und Schmetterlinge. Außerdem seien erhebliche Sachschäden an Hochbeeten und anderer Gartenausstattung der GNA entstanden.

Ökologische Begegnungsstätte

Erst 2019 eingezogen, widmeten sich zahlreiche Haupt- und Ehrenamtliche, aber auch Nichtmitglieder in Hunderten von Arbeitsstunden intensiv dem Aufbau einer Ökologischen Bildungsstätte in Rodenbach; damals noch ausdrücklich „mit dem Segen“ der Evangelischen Kirchengemeinde und mit Unterstützung der amtierenden Pfarrer. Neben der Erweiterung der Angebotspalette im Bereich Umweltbildung zählten dazu vor allem die Pflege des großen Gartengeländes, eine naturverträgliche Mahd der Wiese, die Pflanzung von Obstbäumen, der Aufbau eines großen Insektenhotels sowie der Erhalt bestehender Lebensraumstrukturen und ihre Erweiterung.

„Die Eisvögel“ verlieren ihre Heimat

So legte auch die Naturschutzjugend unter der Leitung der Umweltpädago-gin Anke Bissert-Bendel in den vergangenen Jahren immer wieder „Hand an“. Es entstanden Lesestein – und Totholzhaufen für eine Vielzahl von Kleintieren, Gemüsebeete wurden gepflegt, Hochbeete mit Kräutern bepflanzt und Gartenvögel beim Nestbau beobachtet. Der Naturgarten wurde für viele Kinder, auch aus umgebenden Kommunen wie Hanau oder Langenselbold, zu einer zweiten Heimat, in der es zu jeder Jahreszeit etwas zu entdecken gab.

Von den Absagen betroffen ist deshalb auch das für den 4. Mai vorge-sehene Frühlingskonzert zum Thema Vögel im Frühling, das die Natur-schutzjugend in Kooperation mit der Musikschule Erlensee plante. Wo in Zukunft die Gruppenstunden der Rodenbacher Naturschutzjugend statt-finden werden, ist noch ungeklärt. „Wir suchen aktuell intensiv nach einer Lösung. Vorerst steht uns noch der Gruppenraum im Alten Pfarrgehöft zur Verfügung. Wie lange noch, können wir derzeit nicht mit Bestimmtheit sagen.“, berichtet Hufmann. Die Gruppenleiterin stehe derzeit aber vor einer viel schwierigeren Aufgabe: „Wie soll ich das nur den Kindern und ihren Eltern erklären?“ Auch ob die für den März und September geplanten jeweils zweitägigen Gewässerkunde-Seminare unten diesen Bedingun-gen stattfinden können, müsse noch geklärt werden.

Vor dem Hintergrund, dass der Naturgarten im April 2020 als Gewinner-projekt der Umweltlotterie GENAU ausgezeichnet wurde und der Hessische Rundfunk im Mai in der Sendung "alle wetter!" darüber berichtete, lässt nach Auskunft von Hufmann die Aktion noch unverständlicher erscheinen. „Über die tatsächlichen Gründe kann ich nichts sagen, da wir darüber nicht wirklich informiert wurden. Ich weiß nur so viel: Der Natur- und Lehrgarten Rodenbach existiert nicht mehr.“

Mehr Informationen und den Beitrag des Hessischen Rundfunks finden Sie auf der Website der GNA unter www.gna-aue.de. An dieser Stelle und in der Presse informiert die GNA über weitere Programmänderungen.

31. Januar 2024 | Gedruckt und online:

Das Veranstaltungsprogramm 2024 ist da

Die thematische Bandbreite der Veranstaltungen sucht auch in diesem Jahr wieder ihresgleichen: So gibt es neben den beliebten Exkursionen ins Vogelparadies am Langenselbolder Ruhlsee (17. März), ins Feucht- und Moorgebiet Eschenkar in Bad Orb (4. Mai) oder den barrierefreien Spaziergang zu den Störchen in Rodenbach (19. Juni) wieder spannende Neuheiten im Programm.

Schon am 16. März startet die GNA mit ihrem zweitägigen Kurs Gewässer-kunde – leicht gemacht, der interessierten Laien einen Blick in die span-nende Welt unter der Wasseroberfläche von Bach und Teich ermöglicht. Der zweite Kurstag findet am 23. März ebenfalls in der Ökologischen Bildungs-stätte Rodenbach statt. Empfohlen wird eine frühzeitige Anmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Auch für den Kulinarischen Wildkräuterspaziergang in die Bulau von Hanau (13. April) empfiehlt die GNA eine frühe Anmeldung unter anmeldung.gna@web.de.

Naturerfahrungsspiele im Wald: Neu im Programm sind die Fortbildun-gen für pädagogische Fachkräfte wie Erzieher:innen und Grundschul-lehrer:innen sowie andere Interessierte, bei denen der Wald mit allen Sinnen erlebt werden kann. Während der eintägigen Outdoor-Seminare wird nicht nur die Methode der Naturerfahrungsspiele vorgestellt, sondern auch die Gelegenheit gegeben, Erfahrungen der Kinder im Vorfeld selbst zu erleben, um später Ideen und Impulse für eigene Waldtage oder Waldaus-flüge zu entwickeln. Zur Auswahl stehen der 9. und der 12. September.

Alle Veranstaltungen werden fachlich kompetent von Umweltpädagogen und/oder Biologen durchgeführt. Termine und Kosten sind dem Veranstal-tungsprogramm zu entnehmen. Bei manchen Veranstaltungen ist die Teilnehmerzahl begrenzt und damit eine Anmeldung erforderlich.

Ab sofort kann das gedruckte Programm kostenlos angefordert werden (Telefon 06184 – 99 33 797 oder gna.aue@web.de). Als Download steht das Programm online auf der Website der GNA in der Rubrik Programm 2024 bereit.

Die gemeinnützige GNA setzt sich seit langem für die Umweltbildung von Groß und Klein ein. Die GNA ist berechtigt, Spendenbescheinigungen auszustellen. Zur Unterstützung bittet die GNA um Spenden auf das Konto bei der Raiffeisenbank Rodenbach mit der IBAN:

DE 75 5066 3699 0001 0708 00.

19. Januar 2024 | GNA rät zu umweltfreundlichen Alternativen

Streusalzverzicht schützt Bach und Fluss

Hauseigentümer und Mieter sind im Winter grundsätzlich verpflichtet, Wege vor der eigenen Haustür schnee- und eisfrei zu halten. Das nennt man Verkehrssicherungspflicht, die im Mietvertrag genauer geregelt sein kann, aber nicht muss. „Mit handelsüblichem Streusalz lässt sich das Problem für alle Beteiligte natürlich schnell lösen. Schließlich findet man in Baumärkten und anderen Geschäften genug Angebote, um die weiße Pracht und den frostigen Eisbelag darunter wieder loszuwerden. Aber ganz so einfach ist das nicht.“, sagt Susanne Hufmann, seit 2015 Vorsitzende der Natur- und Umweltschutzorganisation mit Sitz in Rodenbach.

In vielen Städten und Gemeinden sei der private Einsatz von Streusalz schon lange untersagt und oft sogar mit einem Bußgeld belegt. Näheres dazu regeln die kommunalen Satzungen. Eine einheitliche Regelung auf Bundes- oder Länderebene existiere derzeit nicht.

Streusalz schadet Pflanzen

Gelangt Schmelzwasser direkt auf Pflanzen, komme es zu sogenannten Kontaktschäden. Noch größerer Schaden entsteht, wenn sich das Streusalz in den Böden am Straßenrand über viele Jahre anreichert und die Boden-fauna vernichtet. Die Feinwurzeln der Gehölze sterben ab, so dass die für Bäume überlebenswichtige Symbiose mit Pilzen, Mykorrhiza genannt, lei-det. „Die Aufnahme von Nährstoffen und Wasser wird immens erschwert.“ berichtet die Biologin. „Die oft schwerwiegenden Folgen machen sich bei den betroffenen Gehölzen zeitverzögert durch Blattrandnekrosen, vorzeitigem Laubfall bemerkbar und führen nicht selten zum Absterben.“

Aus den Augen, aus dem Sinn

Wo aber landet das ganze Streusalz, wenn Schnee- und Eisschmelze ein-setzen und der Regen die braune „Brühe“ in den Gully spült? Auf inner-örtlichen Straßen mit Regen- oder Mischwasserkanalisation fließt das mit Streusalz versetzte Schmelzwasser in das Kanalsystem. Nachdem es die Kläranlage passiert hat, gelangt es in Bäche und Flüsse. Führen starke Regenfälle zu einer Überlastung der Mischwasserkanalisation, gelangt das Streusalz sogar direkt mit dem Schmutzwasser in die Oberflächengewässer. Auf überregionalen Straßen dringt etwa die Hälfte des Salzes über ver-spritztes Schneewasser in die Böden am Straßenrand ein. Der Rest kommt mit dem Schmelzwasser in die Straßenentwässerung und wird entweder versickert oder ebenfalls in Oberflächengewässer eingeleitet.

„Dies ist immer mit schlimmen Folgen für das Ökosystem, die Fischfauna und Gewässerorganismen wie Krebse, Insektenlarven u.v.m. verbunden. Außerdem gelangt salzhaltiges Schmelzwasser durch Versickerung in unser Grundwasser. Da Grundwasser sich aber nur sehr langsam erneuert und unsere wichtigste Trinkwasserquelle darstellt, sollten Beeinträchtigungen soweit wie möglich vermieden werden.“ rät Hufmann.

Was ist zu tun?

„Es kommt auf Ihre Schnelligkeit an. Je eher Sie mit dem Schneeschippen beginnen, desto leichter ist es, denn der Schnee ist noch nicht festgetreten oder vereist. Außerdem kann auf Streumittel ganz verzichtet werden. Wenn sich deren Einsatz aber nicht mehr verhindern lässt, sollte man ausschließ-lich auf salzfreie, abstumpfende Streumittel wie Sand, Splitt oder Granulat, die im Handel an dem Umweltzeichen Blauer Engel erkennbar sind, zurück-greifen. Diese Streumittel können Sie nach der Schneeschmelze zusam-menfegen und beim nächsten Schneefall wiederverwenden.

Zügiges Schneeschippen hat aber noch andere Vorteile: Die gesetzliche Räumungspflicht, die zumeist eine Räumung bis spätestens 7 Uhr am Werktag vorsieht, ist erfüllt, der Frühsport schnell erledigt und Sie können sich danach einem gemütlichen und auch wohlverdientem Frühstück widmen.“

11. Januar 2024 | Handyrecycling der GNA geht in die nächste Phase

Schaffen wir die 5.000?

„Millionen gebrauchter Handys liegen vergessen in unseren Schubladen. Das sind Millionen Möglichkeiten, einfach und aktiv Ressourcen zu schonen. Vor allem die Weiterverwendung gebrauchter Geräte und ihr fachgerechtes Recycling kommen der Umwelt zugute. Wie? Durch die Rückgabe Ihres gebrauchten oder defekten Handys im Rahmen unserer Handysammel-aktion.“, informiert Susanne Hufmann.

Der wiederverwertbare Anteil an Metallen sei zwar relativ gering und pro Gerät nur etwa einen Euro wert – doch die Menge macht es, so die Vorsitzende der GNA. Durch die Initiative konnten bisher mehr als 26 Kilogramm Kupfer, 437 Gramm Silber, etwa 73 Gramm Gold und viele andere Rohstoffe zurückgewonnen werden.

Wie funktioniert die Handyaufbereitung?

Die eingeschickten Geräte werden in einem Recycling-Center elektronisch erfasst und begutachtet. Etwa 10 Prozent der Altgeräte lassen sich weiter-verwenden. Selbstverständlich werden vor dem Weiterverkauf alle Daten der vorherigen Nutzer sorgfältig gelöscht. Die anderen 90 Prozent sind defekt und werden in einem modernen Verfahren umweltgerecht recycelt. Denn bis zu 100 Prozent der eingesetzten Materialien lassen sich ein weiteres Mal verwenden.

Die GNA hat in den letzten Jahren im Main-Kinzig-Kreis in Kooperation mit folgenden Kommunen Handysammelstationen eingerichtet: Rodenbach, Langenselbold und Bad Orb:

- Rathaus Bad Orb | Frankfurter Straße 2 | 63619 Bad Orb

- Bürgerbüro im Rathaus Rodenbach | Buchbergstraße 2 | 63517 Rodenbach

- Bürgerbüro im Rathaus Langenselbold | Schloßpark 2 | 63505 Langenselbold

- Altes Pfarrgehöft Niederrodenbach | Mühlstraße 11 | 63517 Rodenbach | Postkasten am Tor

Dort können zu den üblichen Öffnungszeiten Altgeräte abgegeben oder in Handysammelboxen eingeworfen werden. Die ehrenamtlichen Helfer der GNA holen die Handys regelmäßig ab und bereiten den sicheren Weiter-transport vor.

„Sie können uns zusätzlich unterstützen, indem Sie vor Einwurf Ihres Altgerätes bitte den Akku entfernen. Gerne können Sie diesen mit in die Sammlung geben. Wir stellen eine ordnungsgemäße Entsorgung sicher. Wenn Sie zusätzlich ganz sicher gehen wollen, entfernen Sie bitte die SIM- und Speicherkarten und löschen Sie Ihre persönlichen Daten. Informa-tionen zum Umweltproblem Handy sind auf unsere Website nachzu-lesen.“, so Hufmann abschließend.